Befunde der Burg

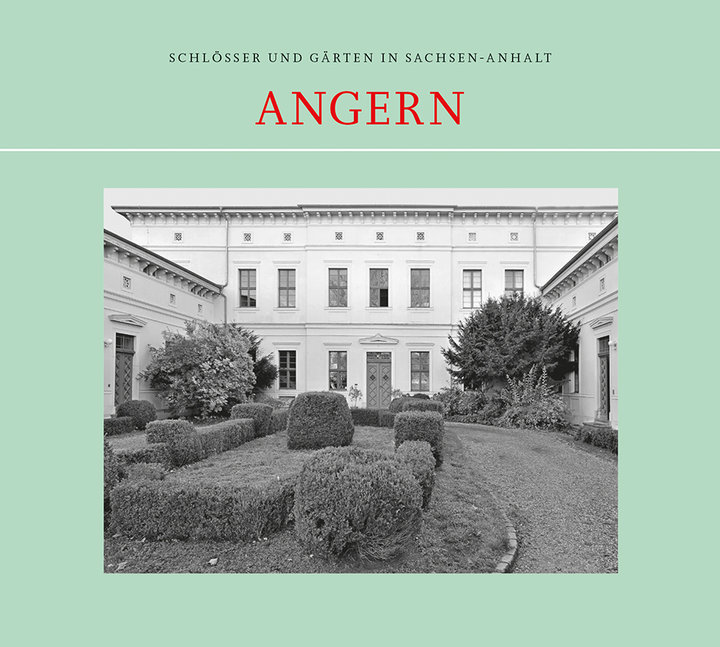

Die Burg Angern als Forschungsgegenstand: Quellenlage, Befundauswertung und Rekonstruktionspotenzial. Die Burganlage von Angern in Sachsen-Anhalt stellt ein bislang kaum wissenschaftlich untersuchtes Beispiel für eine hochmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und dokumentierbaren Baubefunden dar.

- Details

- Kategorie: Befunde der Burg

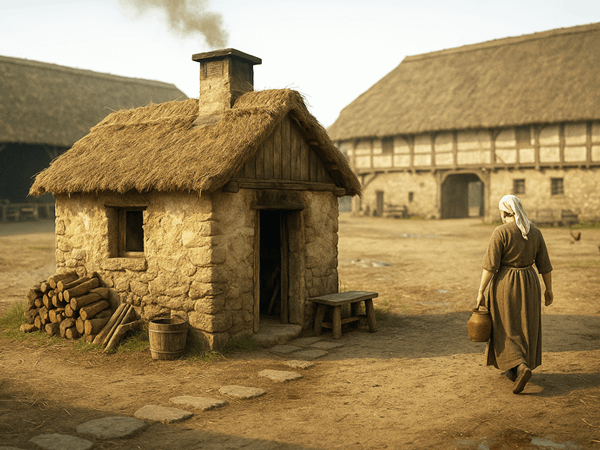

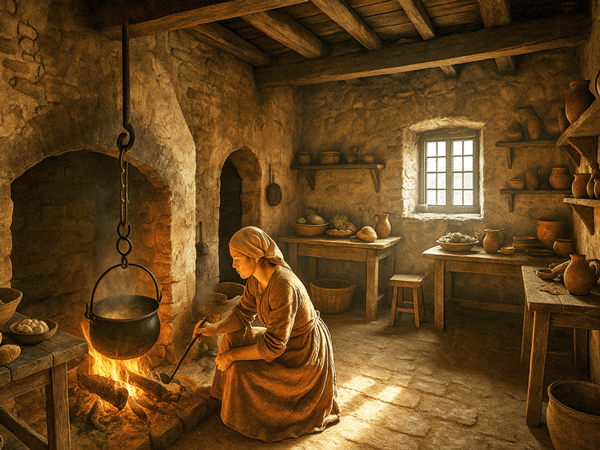

Die Quellenlage und bauliche Befunde - Rekonstruktion einer spätmittelalterlichen Wasserburg. Die Burg Angern in der Altmark stellt ein selten erforschtes Beispiel für eine spätmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und greifbaren Bauspuren dar. Errichtet im 14. Jahrhundert unter dem Magdeburger Erzbistum, blieb ihre ursprüngliche Funktionsgliederung – bestehend aus Hauptburg, Vorburg und separater Turminsel – trotz späterer Zerstörungen und barocker Überformungen bis heute in ihrer Grundstruktur nachvollziehbar geblieben.

- Details

- Kategorie: Befunde der Burg

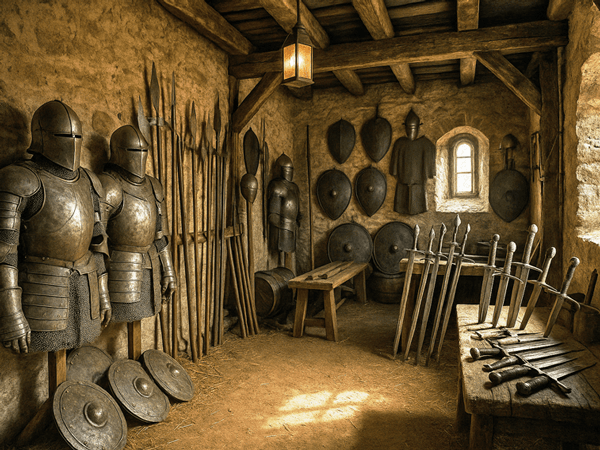

Die Hauptburginsel der Burg Angern bildet den ältesten Kern der Gesamtanlage und vereint Wohn-, Wirtschafts- und Verteidigungsfunktionen. Der erhaltene Palas mit tonnengewölbtem Erdgeschoss, integrierten Fensteröffnungen und einem Umkehrgang belegt eine bauzeitliche Nutzung um 1340. Umgeben von einem Wassergraben, war die Hauptinsel durch eine Brücke mit der Turminsel verbunden und durch eine Ringmauer mit hölzernem Wehrgang gesichert. Die Befunde ermöglichen eine präzise Rekonstruktion hochmittelalterlicher Burgarchitektur in der Altmark.

- Details

- Kategorie: Befunde der Burg

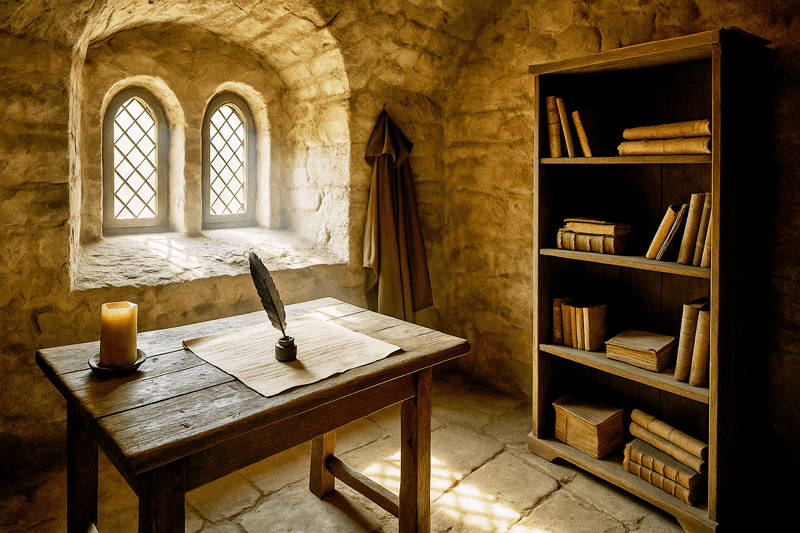

Architekturbefunde im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern. Die bauzeitlichen Strukturen im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern stellen ein herausragendes Beispiel hochmittelalterlicher Profanarchitektur im norddeutschen Raum dar. Innerhalb der erhaltenen Kernsubstanz lassen sich mehrere Bauteile als authentische Bestandteile der Erstbauphase um 1340 identifizieren. Dazu zählen insbesondere zwei gedrückte Tonnengewölbe, eine massiv ausgeführte Trennwand in opus mixtum, bauzeitliche Fensteröffnungen mit funktionaler Sicherung, sowie spezifische architektonische Details wie ein Wandpodest und ein Umkehrgang.

Befund A1: Nördliches Tonnengewölbe des Palas

Befund A2: Südliches Tonnengewölbe des Palas

Befund A3: Zwischenwand aus opus mixtum im Erdgeschoss des Palas

Befund A4: Ziegelmaterial im Erdgeschossgewölbe des Palas

Befund A5: Wandpodest im nördlichen Tonnengewölbe des Palas

Befund A6: Asymmetrische Fensteranordnung in beiden Tonnengewölben

Befund A7: Bauliche Unregelmäßigkeiten in den Gewölben

Befund A8: Möglicher dritter Raum im nördlichen Bereich des Palas (hypothetisch)

- Details

- Kategorie: Befunde der Burg

Der im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern erhaltene Umkehrgang stellt ein bau- und funktionsgeschichtlich bedeutendes Element hochmittelalterlicher Binnenarchitektur dar. Seine charakteristische 180°-Kehre, die vollständige Einwölbung und die Verbindung zweier paralleler Kellerzonen deuten auf eine durchdachte Erschließungsstruktur hin, die wirtschaftlichen und klimatischen Anforderungen entsprach. Der Befund ermöglicht Rückschlüsse auf die Organisation der Hauptinsel um 1340 und ergänzt die Analyse der erhaltenen Gewölbeanlage.

- Details

- Kategorie: Befunde der Burg

Der Bergfried der Burg Angern war als zentraler Wehrbau der südlichen Turminsel konzipiert und bildete gemeinsam mit dem gegenüberliegenden Palas auf der Hauptinsel das Rückgrat der hochmittelalterlichen Gesamtanlage. Der vorliegende Befundbericht dokumentiert die erhaltene Substanz des Erdgeschosses, analysiert Materialität, Bauweise und Funktion und berücksichtigt dabei sowohl architektonische als auch archivalische Quellen. Im Fokus stehen das originale Bruchsteinmauerwerk, der bauzeitliche Lichtschlitz sowie der archivalisch belegte Abbruch des Turmoberbaus im Jahr 1735.

Befund F1: Bergfried – Bestand, Erschließung und bauzeitliche Bewertung

Befund F2: Aufgehendes Bruchsteinmauerwerk

Befund F3: Lichtschlitz in der Nordwand des Bergfrieds

Befund F4: Archivalisch belegter Turmverlust (Negativbefund)

Befund F5: Hocheingang des Bergfrieds (Negativbefund)

Befund F6: Zugang von der Turminsel zum Bergfried – Rekonstruktive Analyse

- Details

- Kategorie: Befunde der Burg

Die Fensteröffnungen im östlichen Mauerzug des tonnengewölbten Palas-Erdgeschosses der Burg Angern gehören zu den authentischsten überlieferten Lichtöffnungen hochmittelalterlicher Wasserburgen in der Altmark. Ihre tiefe, trichterförmige Laibung, die segmentbogigen Abschlüsse und originalen Sicherungselemente belegen eine bauzeitliche Entstehung um 1340. Die gezielte Ausrichtung zur Achse des Umkehrgangs verweist auf eine funktional durchdachte Lichtführung, wie sie für nichtrepräsentative Funktionsräume dieser Zeitstellung charakteristisch ist.

- Hauptburg: Ringmauer und Wehrarchitektur

- Hauptburg: Innentreppe im Palas

- Hauptburg: Eingangsbereich zum Palas

- Hauptburg: Sockelbereich der Hauptburg

- Hauptburg: Fenster in der Ringmauer

- Turminsel: Nebengebäude zum Bergfried

- Brückenanlage zwischen Vorburg und Hauptburg

- Hydrologische und geostrategische Rahmenbedingungen