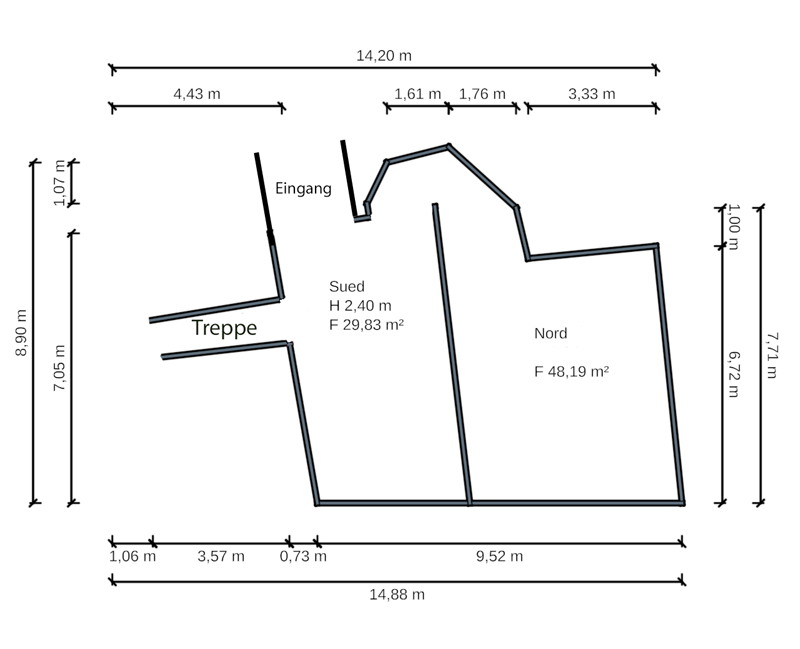

Raumstruktur und Gewölbeaufteilung im nördlichen Erdgeschoss des Palas von Burg Angern im 14. Jahrhundert. Die bauarchäologischen Befunde im Palasbereich der Burg Angern – darunter zwei original erhaltene Tonnengewölbe, ein vollständig integrierter Umkehrgang und ein historischer Treppenaufgang – ermöglichen eine präzise Rekonstruktion der Raumstruktur des Erdgeschosses um 1340. Vermauerte Fensteröffnungen in der Ostwand sowie die erkennbare Gliederung verschütteter südlicher Gewölberäume ergänzen das Bild. Die erhaltene Substanz dokumentiert eindrucksvoll die funktionale und sicherheitstechnische Planung eines hochmittelalterlichen Burgpalas im altmärkischen Raum.

KI Rekonstruktion des Palas Erdgeschosses der Kernburg Angern

Funktionale Gliederung

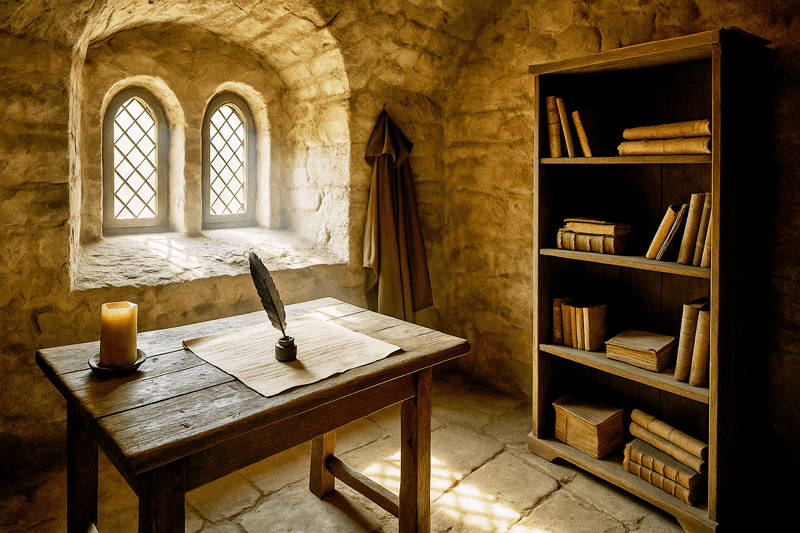

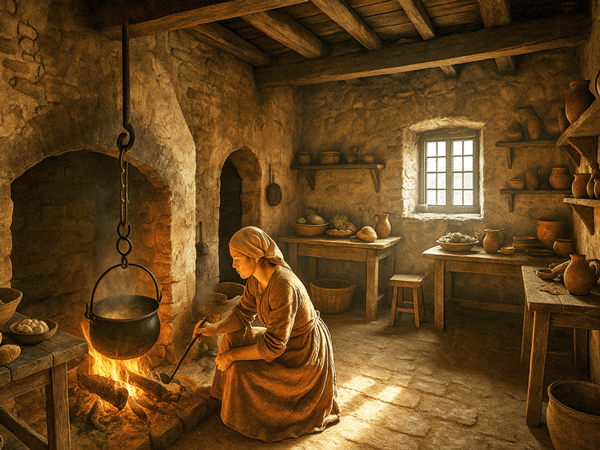

Die Raumstruktur des Palas folgt dem hochmittelalterlichen Prinzip einer vertikal gegliederten Nutzung: Während das Erdgeschoss primär wirtschaftlichen und logistischen Funktionen wie Lagerung, Vorratshaltung oder Küchenbetrieb diente, waren die oberen Geschosse dem repräsentativen Wohnen vorbehalten (vgl. Befund J1).

Kennzeichnend sind bauliche Elemente wie gedrückte Tonnengewölbe (vgl. Befunde A1 bis A5), ein asymmetrisch geführter Umkehrgang (vgl. Befund A7) und eine interne Treppenerschließung ins Obergeschoss (vgl. Befund C1). Diese Komponenten dokumentieren eine gezielte Trennung zwischen horizontaler und vertikaler Erschließung. Hochliegende, strategisch platzierte Fenster möglicherweise mit Sicherungselementen sicherten nicht nur die Belichtung, sondern ermöglichten gezielte Sichtachsen auf sicherheitsrelevante Außenbereiche wie den Wassergraben (vgl. Befund B1 bis B3).

Die robuste Mauerstruktur, die funktional getrennten Gewölbezonen und die klar gegliederten Verkehrswege weisen auf ein durchdachtes Sicherheits- und Nutzungskonzept innerhalb der ringmauerumfassten Hauptburginsel hin (vgl. Befunde E1 bis E4). Die reduzierte Erschließung erleichterte die Zugangskontrolle und machte die Räume zugleich widerstandsfähig gegenüber klimatischen Einflüssen. Ihre abgeschirmte Lage im inneren Burgbereich ermöglichte eine flexible Nutzung ohne Störung übergeordneter Funktionsabläufe. Die strukturelle Eigenständigkeit belegt eine strategisch geplante Einbindung in die Gesamtarchitektur der Burg.

Zugang vom Innenhof

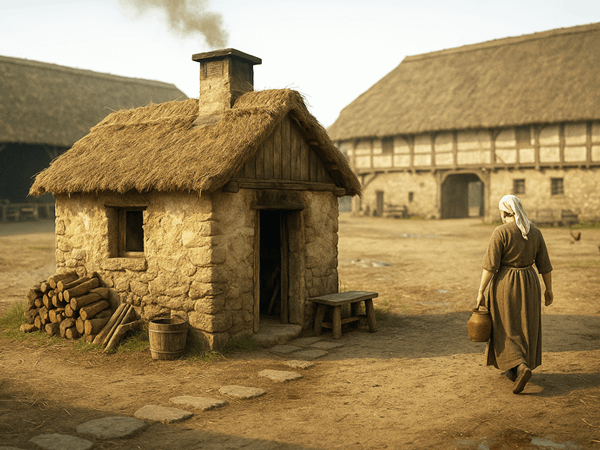

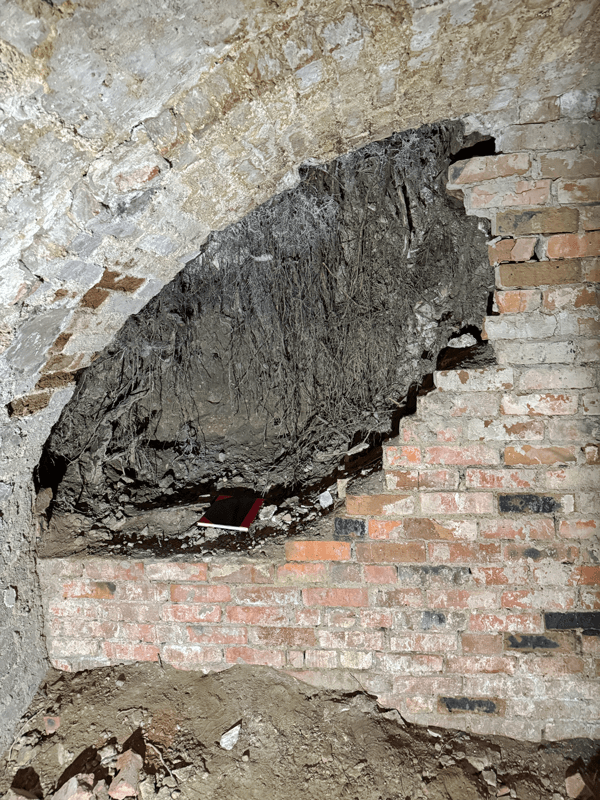

Der Zugang zum nördlichen Teil des Palas erfolgte über eine mittig platzierten Eingang vom Innenhof aus (vgl. Befund D1). Dabei handelte es sich nicht um einen repräsentativen Haupteingang, sondern um ein funktionales Element innerhalb eines kontrollierten Erschließungssystems, das sowohl den Bewegungsfluss als auch die Sicherheit regelte. Der ursprüngliche Zugang ist heute verschüttet, doch könnten sich im unteren Bereich der Türfassung noch originale Befunde wie Bolzenlöcher, Angeln oder Verriegelungsnischen erhalten haben.

Verschütteter Eingang vom Innenhof in das Palas Erdgeschoss

Südliches Tonnengewölbe

Das südliche Tonnengewölbe des Palas liegt ca. in der Mitte des Palas. und misst ca. 7,20 × 4,50 m (vgl. Befund A2). Es ist vollständig in gedrückter Tonnenform überwölbt, mit einer lichten Höhe von derzeit etwa 2,27 m, wobei eine ursprünglich höhere Ausbildung durch spätere Terrainaufschüttungen überdeckt wurde. Die Gewölbeschale besteht aus regelmäßig gesetzten Handstrichziegeln im Läuferverband (Klosterformat), das aufgehende Mauerwerk aus opus mixtum mit Bruchstein, Feldstein und Ziegelpartien. Mörtelstruktur, Materialwahl und Fugenbild entsprechen exakt dem nördlichen Gewölberaum, was eine bauzeitliche Errichtung um 1340 belegt.

Der Zugang zu diesem Raum erfolgte ursprünglich direkt vom Innenhof aus. Der heute verschüttete Eingang befand sich exakt in der Mittelachse der Längsseite der Hauptburg und führte unmittelbar in das südliche Gewölbe. Die funktionale Schlichtheit – fehlende Rippen, Kämpfer oder Dekor – sowie die Nähe zum einstigen Eingang deuten auf eine Nutzung als Lager- oder Vorratsraum. Besonders auffällig ist der nahtlose Übergang zwischen Wand und Gewölbe ohne Trennfuge, was für eine simultane Bauausführung spricht. Sekundäre Eingriffe oder Überformungen sind nicht erkennbar.

Südliches Gewölbe im Palas Erdgeschoss

Treppe in die erste Etage

Rechts des Eingangs beginnt eine schmale, steil ansteigende Treppe mit Sandsteinstufen, die in ein eigenes Tonnengewölbe eingefasst ist (vgl. Befund C1). Sie führt direkt in das Obergeschoss mit Wohn- und Repräsentationsfunktion. Bauform, Materialwahl und architektonische Einbindung deuten darauf hin, dass die Treppe entweder bauzeitlich oder sehr frühzeitigen Ursprungs ist.

Ihre Lage unmittelbar rechts neben dem Eingang sowie die gewölbte Ausführung entsprechen typischen Erschließungslösungen des 14. Jahrhunderts. Die innere Positionierung anstelle einer außenliegenden Zugangslösung verweist auf ein fortgeschrittenes Verständnis von Wohnkomfort und Schutzarchitektur. In Kombination mit dem benachbarten Umkehrgang dokumentiert die Treppe eine klar funktional getrennte Erschließungsstruktur zwischen den vertikalen und horizontalen Bewegungszonen innerhalb des Palas.

Treppe vom Erdgeschoss in die erste Etage des Palas

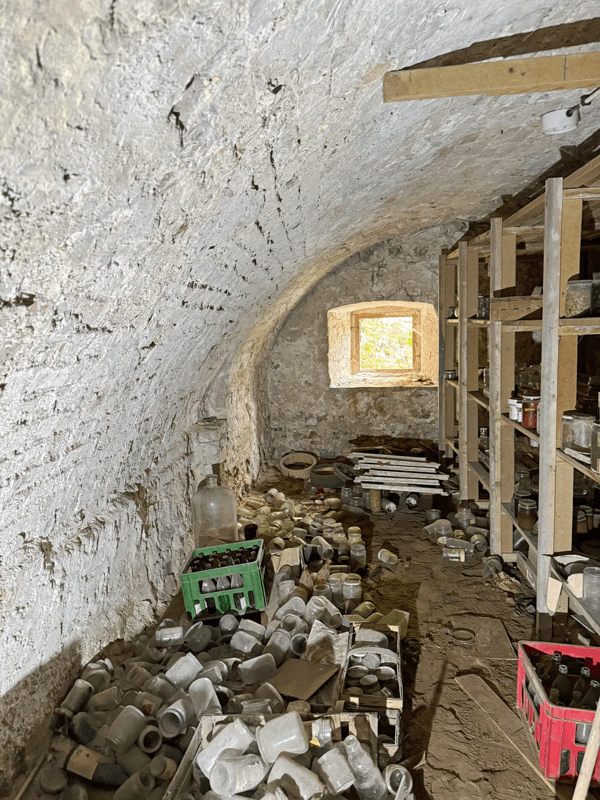

Nördliches Tonnengewölbe

Links des Eingangs beginnt ein bauzeitlicher Umkehrgang, der in einer 180°-Schleife durch die westliche Innenwand des Palas führt und den Zugang zum nördlich gelegenen Gewölberaum ermöglicht (vgl. Befund A1). Diese gewinkelte Erschließung diente der inneren Bewegungslenkung und Zugangskontrolle – ein typisches Mittel hochmittelalterlicher Burgarchitektur zur Sicherung wirtschaftlich genutzter Bereiche.

Der etwa 7,20 Meter lange, 4,50 Meter breite und 2,27 Meter hohe Raum ist mit einem gedrückten Tonnengewölbe überdeckt, das aus einem groben Mischmauerwerk aus Feld-, Bruch- und Ziegelsteinen mit Kalkmörtel besteht und eindeutig in das 14. Jahrhundert datiert. Zwei hochliegende Lichtöffnungen in der Ostwand belegen eine gezielte Belichtung und visuelle Kontrolle der angrenzenden Grabenzone. Die schlichte, funktionale Ausführung ohne dekorative Elemente, aber mit robustem Mauerverband, entspricht der typischen Bauweise wirtschaftlich genutzter Gewölberäume dieser Zeit.

nördliches Tonnengewölbe mit bauzeitlichem Umkehrgang

Zwischenwand zwischen den Tonnengewölben

Die gedrückten Tonnengewölbe des Palas ruhen auf tragfähigen Längswänden aus Mischmauerwerk, deren Dimensionierung den seitlich auftretenden Schubkräften gerecht wird. Eine massive Zwischenwand trennt die beiden Gewölberäume des Erdgeschosses – nördlich und südlich gelegen – voneinander, minimiert horizontale Kräfte und gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung (vgl. Befund A3). Sie fungiert dabei zugleich als funktionale Raumtrennung und als zentrales statisches Widerlager für die gegenläufig ansetzenden Gewölbekappen.

Die Ausführung in opus mixtum – mit lagerhaft gesetztem Bruchstein und regelmäßig geschichteten Klosterformat-Ziegeln – entspricht eindeutig der Erstbauphase um 1340. Fugenbild, Mörtelstruktur und durchgehende Lagerung belegen die gleichzeitige Errichtung mit den angrenzenden Tonnengewölben. Hinweise auf spätere Eingriffe, Setzungen oder Umbauten fehlen vollständig.

Der vollständige Verzicht auf Gurtbögen oder Querverstrebungen weist auf eine sorgfältig berechnete, statisch eigenstabile Konstruktion hin – ein typisches Merkmal hochfunktionaler Kellerarchitektur des 14. Jahrhunderts. Die Zwischenwand ist somit nicht nur ein technisches, sondern auch ein bauhistorisch aussagekräftiges Element: Sie dokumentiert das hohe konstruktive Niveau der Planungsphase und liefert einen wesentlichen Beleg für die ursprüngliche Raumgliederung und materialgerechte Ausführung der hochmittelalterlichen Kellerzone.

Weiter südlich gelegene verschüttete Gewölberäume

Weitere, weiter südlich gelegene Öffnungen im östlichen Mauerabschnitt weisen Merkmale späterer Nutzungsphasen auf: segmentbogige Überwölbungen, unregelmäßiges Ziegelmauerwerk und deutliche Fugenabweichungen belegen sekundäre Verschlüsse (vgl. Befund E6). Diese Eingriffe erfolgten vermutlich im Zuge von Geländemodellierungen und Umbauten zwischen 1631 und 1735, im Rahmen der barocken Transformation der Burganlage. Die ursprüngliche Funktion dieser südlichen Öffnungen lag vermutlich in der temporären Belichtung oder Belüftung wirtschaftlich genutzter Anbauten an die Ringmauer. Ihre Lage innerhalb der ringmauerumfassten Hauptinsel und der funktionale Zusammenhang mit den erhaltenen Gewölben deuten auf eine fortgesetzte wirtschaftliche Nutzung hin.

Eine vollständige Freilegung der dahinterliegenden Räume würde eine präzisere Rekonstruktion der Raumabfolge ermöglichen und neue Erkenntnisse zur inneren Erschließung sowie zur funktionalen Gliederung des südlichen Palasbereichs liefern. Die Fensteröffnungen dokumentieren somit den baulichen und funktionalen Wandel der Hauptburg im Zeitraum nach der Zerstörung von 1631 bis zum barocken Ausbau ab 1735.

Verschüttete südliche Gewölberäume des Palas

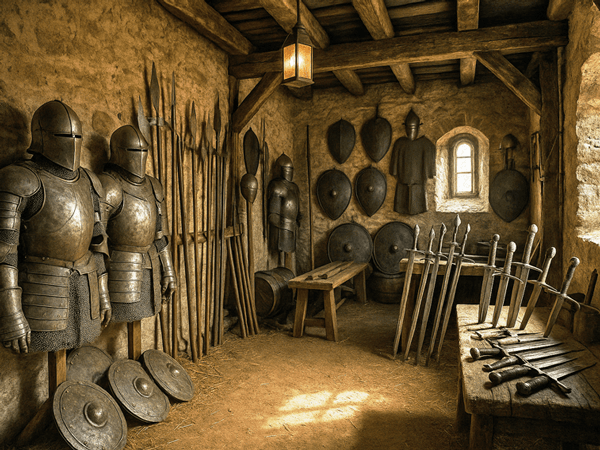

Auch eine Nutzung der Räume als Rüstkammer ist denkbar: Der abgeschirmte Zugang vom Innenhof, die konstant kühle und feuchteresistente Lage sowie die massive Bauweise mit minimierten Öffnungen boten ideale Bedingungen zur Aufbewahrung empfindlicher Ausrüstung wie Waffen, Schutzkleidung oder Belagerungsvorräten. Die Nähe zur Brückenzone in Richtung Bergfried sowie die Lage unterhalb des Wehrgangs sprechen zusätzlich für eine funktionale Einbindung in die Verteidigungsinfrastruktur der Burg. Im Belagerungsfall erlaubte dieser Bereich einen raschen Zugriff auf Waffen und Ausrüstung, ohne den Wirtschaftsbereich zu gefährden. Die Position innerhalb der ringmauerumfassten Hauptinsel bot dabei zusätzlichen Schutz vor äußeren Zugriffen.

Eingang zum Gewölbe des Palas der Burg Angern - grün: erhaltene, orange: verschüttete Bereiche

Proportion und Raumgliederung

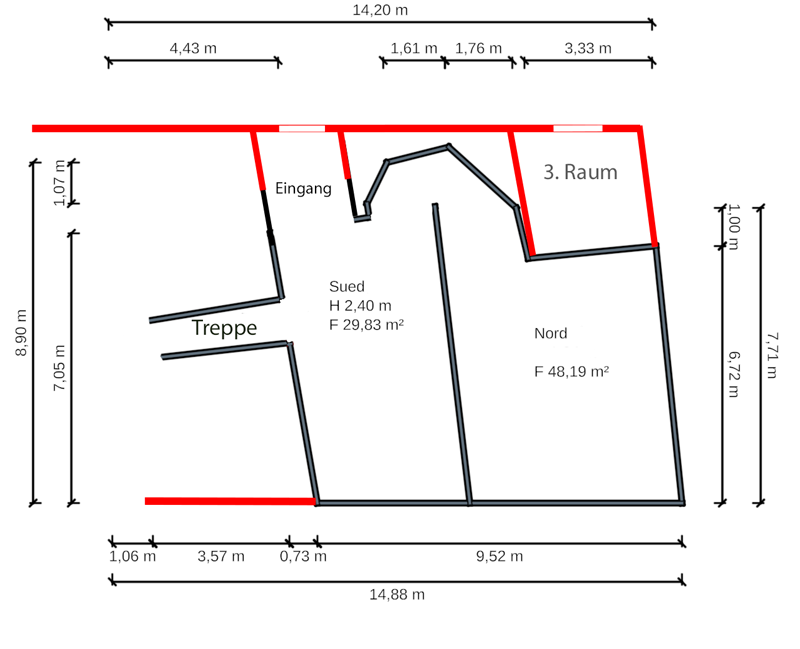

Der Palas der Burg Angern ist entlang der östlichen Ringmauer positioniert, nutzt jedoch nicht deren gesamte Länge aus. Mit einer rekonstruierbaren Länge von etwa 21 Metern bei einer Gesamtmauerlänge von rund 35 Metern entspricht er typologisch etwa 60 % der Mauerflucht. Die Breite des Gebäudes beträgt etwa 10 Meter und entspricht damit exakt der des benachbarten Bergfrieds (vgl. Befunde F1 bis F3). Diese abgestimmten Proportionen deuten auf eine gezielte architektonische Angleichung innerhalb der Hauptburg hin und ermöglichen eine funktionale Zweiteilung des Baukörpers.

Die interne Gliederung lässt sich anhand der erhaltenen Gewölbe rekonstruieren: Ein zentraler Erschließungsflur wird beidseitig von tonnengewölbten Räumen flankiert. Das nördliche und südliche Gewölbe sind durch massive Zwischenwände voneinander getrennt. Der Zugang erfolgte über eine mittig gelegene Tür an der Westseite, die unmittelbar in den Umkehrgang und einen anschließenden Treppenaufgang mündete.

Das Erdgeschoss liegt auf nahezu gleichem Niveau wie der Innenhof. Hinweise auf ein ursprüngliches Pflaster fehlen bislang, doch sprechen Maueranschlüsse und Fensterhöhen für eine ebenerdige Nutzung ohne abgesenktes Souterrain. Die Ostwand bildet zugleich die äußere Ringmauer der Hauptinsel zum Wassergraben hin. Ihre hochliegenden Fensteröffnungen weisen auf eine funktionale Ausrichtung entlang der Wehrlinie hin und dienten vermutlich sowohl der Belichtung als auch der Sicherung der östlichen Flanke.

Klima und Lagerfähigkeit

Die massiv gemauerten, vollständig eingewölbten Räume des Erdgeschosses gewährleisteten ein konstant kühles, feuchtestabiles Innenklima – ideale Voraussetzungen für die Lagerung temperaturempfindlicher oder verderblicher Vorräte. Geringe Fensterflächen, dicke Außenmauern und die Wölbstruktur minimierten Temperaturschwankungen und verhinderten direkte Sonneneinstrahlung. Die klimatischen Eigenschaften belegen eine gezielte Nutzung als Lager- und Depotzone.

Hypothetischer dritter Raum im nördlichen Palasbereich

Ein auffälliger Mauerversatz im nordwestlichen Abschluss des erhaltenen Grundrisses deutet auf einen weiteren, heute verschütteten Raum hin, der nicht mit den beiden zugänglichen Palasgewölben verbunden ist. Da keine bauliche Öffnung oder Durchgangssituation innerhalb der erhaltenen Mauerzüge erkennbar ist, muss dieser Raum – falls vorhanden – ausschließlich vom Innenhof aus erschlossen worden sein. Diese bauliche Trennung legt eine eigenständige Nutzungseinheit nahe, wie sie auch in vergleichbaren Anlagen (z. B. Beetzendorf, Ziesar) dokumentiert ist. Funktional käme etwa ein kühl und isoliert liegender Vorrats- oder Lagerraum in Betracht. Die unregelmäßige Wandführung an dieser Stelle entspricht typologischen Befunden anderer hochmittelalterlicher Burganlagen, in denen eigenständig zugängliche Gewölberäume ohne interne Verbindung bewusst zur funktionalen Zonierung eingesetzt wurden. Die Tatsache, dass die Burg Angern um 1340 aufgrund der Quellenlage mit hoher Wahrscheinlichkeit als vollständiger Neubau entstand, bestätigt die bauzeitliche Herkunft dieser Struktur. Weitere archäologische Sondierungen könnten hier Klarheit über die Ausdehnung und Funktion dieses dritten Raumes bringen.

Baugeschichtliche Bedeutung

Die Freilegung der mittelalterlichen Baustrukturen unter späteren Überformungen belegt die außergewöhnliche Authentizität des Bestands. Zu den herausragenden Elementen zählen der vollständig erhaltene Umkehrgang, das originale südliche Bruchsteingewölbe, Wandabschnitte in opus mixtum sowie asymmetrisch angelegte Fensteröffnungen. Diese Befunde bilden ein bemerkenswert geschlossenes Ensemble hochmittelalterlicher Profanarchitektur, das seit dem 14. Jahrhundert baulich weitgehend unverändert blieb und weder im Barock überformt noch ersetzt wurde.

Die daraus resultierende Kontinuität ermöglicht eine präzise bauarchäologische Auswertung. Im norddeutschen Raum stellt der Palas von Angern damit einen bislang unbeachteten, gleichwohl zentralen Referenzbefund für die Analyse hochmittelalterlicher Wasserburgen dar. Bemerkenswerterweise wurde die Anlage in der einschlägigen Forschung bislang kaum behandelt; auch in den Standardwerken zur Burgenarchitektur (z. B. Dehio 2002; Wäscher 1962) erfolgt lediglich eine randständige Erwähnung, systematische Detailanalysen fehlen vollständig.

Vor diesem Hintergrund kommt den dokumentierten Baubefunden exemplarischer Charakter zu: Die funktionale Trennung von horizontaler und vertikaler Erschließung, die infrastrukturelle Zonierung des Erdgeschosses und die klimatisch optimierte Gewölbeausbildung entsprechen den Konstruktionsprinzipien führender Bauhütten der Zeit um 1340. Die Burg Angern schließt somit eine signifikante Forschungslücke in der Untersuchung spätmittelalterlicher Burganlagen der Altmark.

Quelle

Die vorliegende Darstellung stützt sich auf eine Transkription durch die Angerner Dorfchronistin Brigitte Kofahl, deren Arbeiten eine wichtige Grundlage für die Erschließung des Gutsarchivs bilden.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 76: Bauakten und Inventare zum Schloss- und Burgbereich Angern (v. a. zur Nutzung und Substanz im 18. Jh.).

- Dorfchronik Angern (zit. nach Abschrift im Besitz der Familie von der Schulenburg).

- Eigene Befundaufnahmen, Fotodokumentation und Mauerwerksanalyse 2022–2025.

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Brandenburg, München 2000, S. 11 (Burg Ziesar).

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I: Regierungsbezirk Magdeburg, München/Berlin 2002, S. 91 (Burg Angern).

- Bergner, Rudolf: Burgen des Harzes, Braunschweig 1911, S. 32 f. (Burg Falkenstein).

- Wäscher, Hermann: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg, Bd. 1, Berlin 1962, S. 37 f.

- Grimm, Paul: Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin 1958, S. 360, Nr. 904.

- Krahe, Friedrich-Wilhelm: Burgen des Deutschen Mittelalters. Grundriss-Lexikon, Würzburg 2000, S. 95.