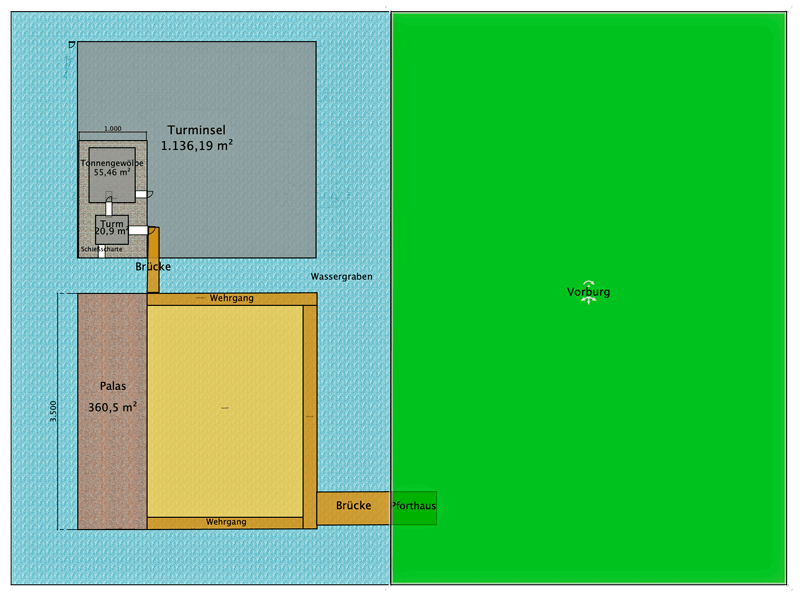

Mögliche Zugänge zur Turminsel der Burg Angern um 1350: Eine kritische Analyse. Die Burg Angern in der Altmark weist eine seltene bauliche Besonderheit auf: einen isolierten Wehrturm auf einer separaten Insel südlich der Hauptburg. Während die Existenz dieses sogenannten Bergfrieds durch historische Quellen und bauliche Reste gesichert ist, bleibt die Frage seines Zugangs weitgehend unbeantwortet. Bislang gibt es keine archäologischen Nachweise für eine Brückenanlage, Türöffnung oder sonstige Verbindung zur Hauptburg. Dennoch lassen sich auf Basis funktionaler, topographischer und typologischer Kriterien verschiedene Zugangsszenarien rekonstruieren. Dieses Essay untersucht die möglichen Wege zur Turminsel im Kontext vergleichbarer Burganlagen des 13. und 14. Jahrhunderts.

Quellenlage und Befunde

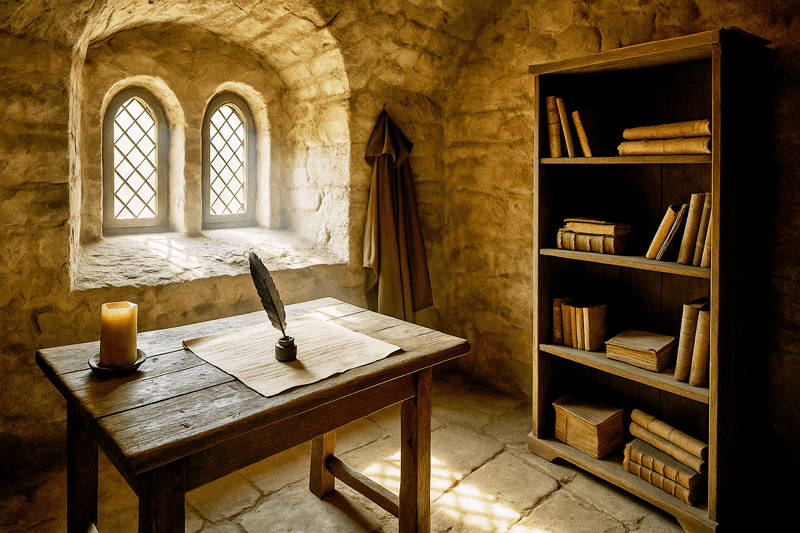

Die Hauptquelle zur Turminsel stellt ein Memoire von Christoph Daniel von der Schulenburg aus dem Jahr 1745 dar, in dem ein „kleiner Graben“ zwischen Hauptburg und Turm erwähnt wird. Dieser Graben sollte laut Planungen zugeschüttet werden, was letztlich nicht geschah. Daraus lässt sich ableiten, dass die Turminsel auch im 18. Jahrhundert nur über eine – nicht näher beschriebene – Verbindung zur Hauptburg verfügte. Die Form dieser Verbindung bleibt offen.

Zugang zur Turminsel über den südlichen Wehrgang oder über den Palas

Hypothetische Zugangsszenarien

1. Zugang vom Palas über eine schmale Brücke zur nördlichen Seite des Turms

- Die Turminsel liegt unmittelbar südlich der Hauptburg, getrennt durch einen schmalen Wassergraben.

- Zugang durch den Palas zur Nordseite des Bergfrieds: Wenn Palas und Bergfried beide etwa 10 Meter breit sind und in einer Fluchtlinie liegen, wäre eine Brücke zur Nordseite des Bergfrieds vom Palas aus möglich gewesen. Der südliche Wehrgang der Hauptburg hätte architektonisch keine direkte Verbindung zur Nordseite des Turms gehabt. Eine Brücke aus dem Wehrgang hätte einen ungewöhnlichen und baulich aufwändigen Verlauf erfordert. Daraus folgt: Falls es einen Zugang an der Nordseite des Turms gab, konnte dieser nur aus dem ersten Obergeschoss des Palas erreicht werden. Dies spricht für eine sozial exklusive, aber militärisch weniger geschützte Lösung.

- Eine Brücke von etwa 4 bis 5 Metern Länge wäre baulich leicht realisierbar gewesen.

- In Analogie zu anderen Wasserburgen hätte diese Brücke auf Höhe des südlichen Wehrgangs oder des ersten Obergeschosses des Palas beginnen können.

- Nachteil: Keine baulichen Spuren oder schriftlichen Hinweise auf eine Tür im Bergfried oder ein Brückenauflager sind erhalten. Eventuell sind Spuren in den noch verschütteten südlichen Gewölben des Palas zu finden.

2. Zugang über einen hölzernen Wehrgang von der südlichen Ringmauer zur westlichen Seite des Turms

- Die Brücke verlief direkt vom Wehrgang auf der Südmauer über eine kurze Brücke zur Westseite des Bergfrieds, wo ein Zugang auf Höhe des Wehrgangs möglich gewesen wäre. Ein solcher Zugang wäre als verteidigungsgünstige Seitenanbindung zu verstehen: Der Zugang zum Bergfried liegt dabei nicht frontal zur Hauptangriffsrichtung, sondern seitlich versetzt und damit besser gedeckt, schwerer anzugreifen und leichter zu kontrollieren.

- Solche Übergänge sind aus französischen Wasserburgen des Spätmittelalters bekannt (z. B. Trécesson).

- Diese Konstruktion wäre leicht abwerfbar und militärisch kontrollierbar gewesen.

- Funktional die wahrscheinlichste Variante.

- Auch hier fehlt ein baulicher Beleg.

3. Zugang von außen: Brücke vom Festland zur Turminsel

Eine direkte Verbindung von der Turminsel zum Festland ist in den Quellen nicht belegt und auch archäologisch nicht nachgewiesen. Die topographische Situation macht eine solche Verbindung zudem unwahrscheinlich: Die Turminsel lag in der innersten Zone der Burganlage und war durch Wassergräben von allen Seiten geschützt. Ein Zugang vom Festland hätte das Verteidigungskonzept der Reduit-Struktur unterlaufen. Im Gegensatz zur Hauptburg, die über eine Brücke erreichbar war, diente die Turminsel vermutlich ausschließlich als letzter Rückzugsort und war nur über die Hauptburg kontrollierbar.

Proportionsanalyse: Breite des Palas im Vergleich zum Bergfried

Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Breite des Palas ergibt sich aus der bekannten Grundfläche des Bergfrieds, der mit 10 × 10 Metern vermessen ist. Da der Turm in einer Fluchtlinie mit dem Palas liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch der Palas eine Breite von etwa 10 Metern aufwies. Diese Annahme wird durch vergleichbare Anlagen gestützt: In Burgen wie Falkenstein, Ziesar oder Querfurt liegen die Breiten der Palasbauten ebenfalls zwischen 8 und 10 Metern. Eine solche Breite ermöglichte einen klar gegliederten, zweigeschossigen Wohnbau mit mittiger oder seitlicher Treppenführung und Repräsentationsraum im Obergeschoss. Auch eine direkte Verbindung auf Höhe des ersten Obergeschosses zur Turminsel wäre bei einer solchen Proportion statisch und funktional gut realisierbar.

Bewertung der Szenarien

- Am wahrscheinlichsten ist ein schmaler Holzsteg oder eine einfache Brücke zwischen Hauptburg und Bergfried auf der Turminsel, vermutlich auf Höhe des Wehrgangs oder des ersten Obergeschosses des Palas.

- Eine Anbindung vom Wehrgang der südlichen Ringmauer wäre technisch möglich und militärisch sinnvoll.

- Für eine eindeutige Klärung wäre eine gezielte archäologische Grabung im Bereich der südlichen Ringmauer sowie der verschütteten südlichen Palas-Gewölbe erforderlich.

Quellen

- Gutarchiv Angern Rep. H Angern Nr. 412, 417

- Brülls/Könemann (2001): Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Bd. 10.2

- Knappe, R. (1995): Burgen in Sachsen-Anhalt

- Zeune, J. (1994): Burgtypen in Mitteleuropa

- Schlegel, R. (2010): Treppenanlagen in Burgen des Spätmittelalters

- Wölfle, F. (2005): Schloss Ambras. Architektur und Nutzung im Wandel