Die Ringmauer an der Hauptburg Angern um 1350: Struktur und Funktion im Kontext mittelalterlicher Wasserburgenarchitektur. Die Hauptburg der Wasserburg Angern, erbaut um 1341, war Teil eines typischen Verteidigungssystems niederungsgeprägter Burgen im mitteldeutschen Raum.

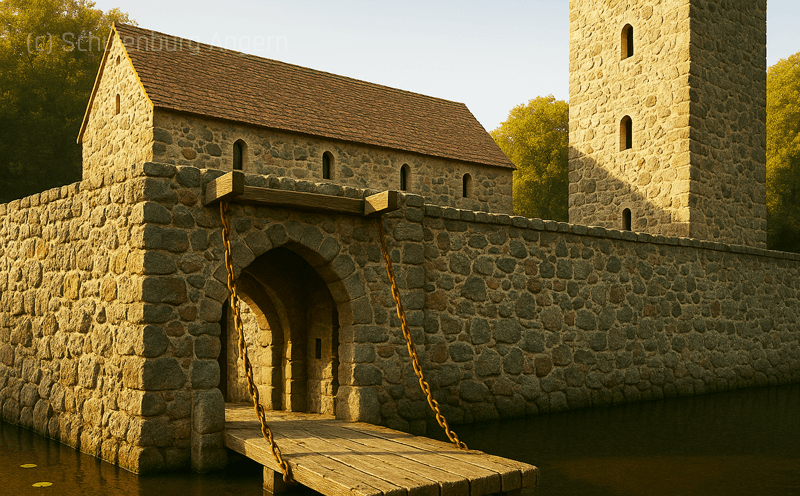

KI generierte Rekonstruktion der Westseite der Burg mit westlicher Ringmauer, vermuteter Zugbrücke, Palas und Bergfried

Der Aufbau der West-, Süd- und Nordseite spiegelte die unterschiedlichen funktionalen Anforderungen wider: passive Verteidigung, kontrollierter Zugang sowie interne Verbindung zum Bergfried. Die vorliegende Analyse stützt sich auf historische Quellen (Rep. H Angern Nr. 79; Dorfchronik Angern) sowie auf Vergleiche mit zeitgenössischen Burgen wie Kalbe (Milde) und Beetzendorf (vgl. Bergner 1911; Danneil 1847).

Die West-, Nord- und Südseiten der Hauptburg (vgl. Befunde E1 bis E4) waren durch die Feldstein-Ringmauer definiert, ergänzt um kleinere Fachwerk- oder Holzbauten, die vermutlich als Wirtschafts- und Lagergebäude dienten. Diese Bauweise ist für die Altmark des 14. Jahrhunderts vielfach nachgewiesen.

Westseite:

- Funktion: Reine Verteidigungsseite ohne größere Anbauten, Sicherung gegen Angriffe aus dem offenen Umland.

- Bauweise: Massive Feldsteinmauer (vgl. Befund E3) mit aufgesetztem hölzernem Wehrgang-Anbau und Schießscharten möglicherweise im Bereich des Tors

- Gebäude: Möglicherweise kleine hölzerne Schuppen oder offene Unterstände.

- Besonderheit: Besonders stark befestigter Torbereich mit schwerem Holztor und innerer Verriegelung und Wehrgang-Anbau im Tor-Bereich sowie hölzerne Zugbrücke wohl an der Nord-West- oder West-Seite

- Überliefertes Pforthäuschen (vgl. Quelle 1631) aus Feldstein wohl direkt am Toreingang mit der Möglichkeit, die Zugbrücke zu betätigen.

Südseite:

- Funktion: Trennung und Verbindung zur südlichen Insel mit dem Bergfried.

- Bauweise: Feldsteinmauer (vgl. Befund E2) mit Wehrgang-Anbau im Bereich der Brückenanbindung.

- Gebäude: Wahrscheinlich keine oder nur sehr kleine Anbauten.

- Besonderheit: Ausgangspunkt der festen Zubrücke in das erste Obergeschoss des Bergfrieds.

Nordseite:

- Funktion: Verteidung zur Dorfseite und Hauptzugang zur Hauptburg

- Bauweise: Feldsteinmauer (vgl. Befund E4) mit Wehrgang-Anbau im Bereich des Tors.

- Gebäude: Kleinere Wirtschafts- oder Wachgebäude denkbar.

- Besonderheit: Voll verteidigungsfähig, aber architektonisch schlicht gehalten.

Westseite der Hauptburg – Torzone, Pforthaus und Zugangskonzept

Die Westseite der Hauptburg von Angern (vgl. Befund E3) war primär defensiv ausgelegt und bildete mit dem angrenzenden Wassergraben eine der zentralen Verteidigungslinien der Burg. Sie bestand aus unregelmäßig gesetztem, unbehauenem Feldsteinmauerwerk mit einer geschätzten Mauerstärke von etwa 1,2 bis 1,5 Metern – charakteristisch für hochmittelalterliche Ringmauern der Altmark. Ihre Lage zur offenen Vorburg hin machte diesen Abschnitt besonders angreifbar, weshalb ein erhöhter Verteidigungsbedarf bestand.

Möglicherweise war die Mauer mit Brustwehr oder vereinzelten Schießscharten versehen, und ein hölzerner Wehrgang auf der Innenseite ermöglichte die Bewegung von Verteidigern. Solche Konstruktionen sind für vergleichbare Burgen der Region, etwa Kalbe (Milde), archäologisch nachgewiesen (vgl. Bergner 1911, S. 126). Entlang der Innenseite könnten provisorische Holzbauten bestanden haben – einfache Wirtschaftsgebäude, Unterstände oder Schuppen. Dieses Prinzip entspricht den Anforderungen spätmittelalterlicher Wehrkonzepte, bei denen Wirtschaftsnutzung und Verteidigung räumlich verschränkt, aber funktional trennbar geplant wurden (vgl. Dehio 1990, S. 11).

Die (Nord-)Westliche Seite der Hauptburg von Angern stellte möglicherweise das zentrale Zugangselement zur mittelalterlichen Burganlage dar und verband die befestigte Hauptinsel mit der vorgelagerten Vorburg über eine hölzerne Zugbrücke. Diese Brücke überspannte den breiten, wasserführenden Graben, der die Hauptburg vollständig umgab, und war als bewegliche Konstruktion konzipiert, die im Verteidigungsfall hochgezogen werden konnte. Der Brückenkopf mündete direkt in ein einfaches, in die Ringmauer eingelassenes Rundbogentor, das aus massivem Feldsteinmauerwerk bestand. Die Mechanik für die Hebelvorrichtung der Zugbrücke war vermutlich innerhalb eines kleinen Mauerkastens oder eines oberhalb angebrachten Wehrgeschosses integriert – eine Technik, wie sie auch in Kalbe (Milde) oder in Teilen der Burg Ziesar nachgewiesen ist.

Die Toröffnung in der Ringmauer der Hauptburg selbst wurde durch schwere hölzerne Flügeltore mit eisernen Beschlägen und innerem Querriegel gesichert. Zusätzlich konnten in den angrenzenden Mauerbereichen Schießscharten oder Spähöffnungen integriert sein, um das nähere Umfeld der Brücke überblicken zu können. Reste solcher Scharten könnten sich in den unteren Mauerzonen oder innerhalb des Pforthauses befunden haben, sind jedoch bislang nicht eindeutig erhalten.

Auch das überlieferte Pforthäuschen (vgl. Quelle 1631) befand sich möglicherweise direkt am Tor. Da es noch nach dem Brand im Jahr 1631 erhalten bliebt, spricht dafür, dass es sich vermutlich um einen kleinen Feldsteinbau mit einfachem Aufsatz in Fachwerk handelte, der dem Wachpersonal als Kontrollstelle diente. Dort konnten Ankommende überprüft und die Zugbrücke bei Bedarf gesperrt oder geöffnet werden.

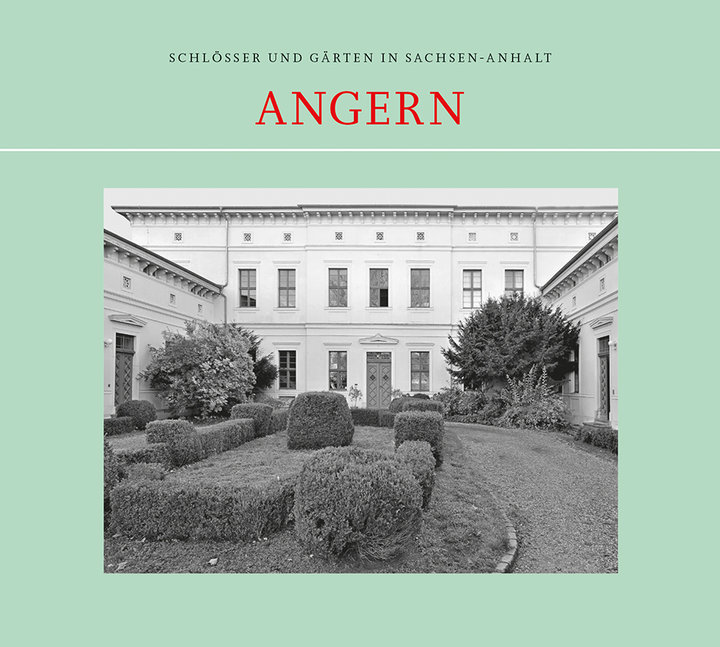

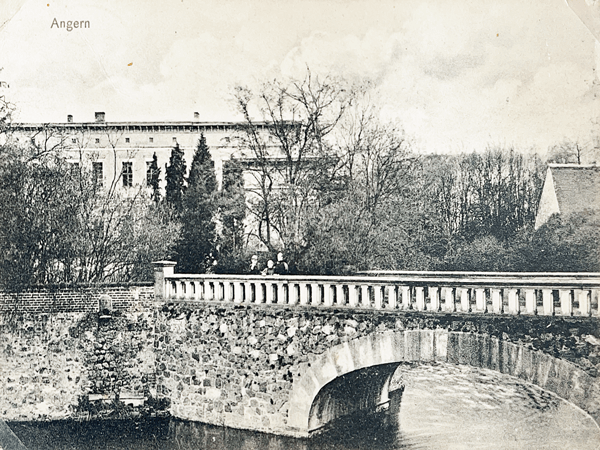

Heutige Ansicht der Westseite der Hauptburg

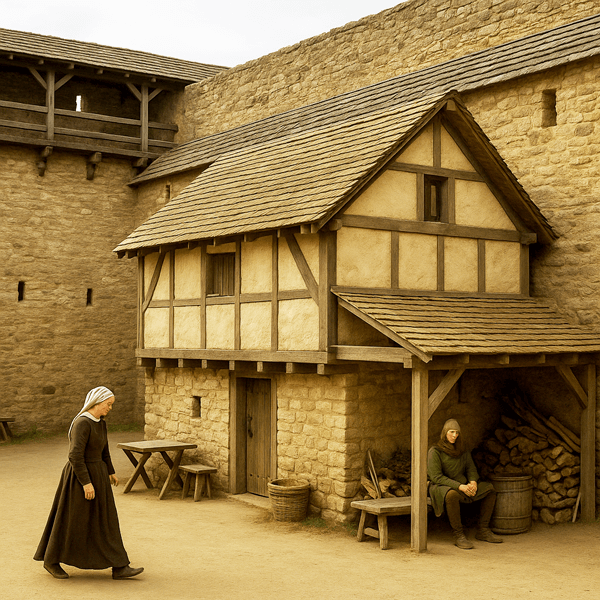

KI generierte Ansicht eines typischen Anbaus an eine Ringmauer

Die Südseite der Hauptburg: Verteidigungsstruktur und Verbindung zur Turminsel

Die südliche Ringmauer der Hauptburg (vgl. Befund E2) diente als Schnittstelle zwischen der Hauptburg und der auf einer separaten Insel gelegenen Bergfriedanlage. Hier befand sich die fest installierte Zubrücke, die in das erste Obergeschoss des Bergfrieds führte. Ein möglicher Anschluss der Zubrücke zum Bergfried an den hölzernen Wehrgang der südlichen Ringmauer bzw. der rückseitigen Palaswand ist aus funktional-architektonischer Perspektive naheliegend und entspricht etablierten Mustern hochmittelalterlicher Wehrarchitektur. Da die Zubrücke auf direktem Weg in das erste Obergeschoss des Wehrturms führte, liegt die Annahme nahe, dass sie nicht vom Bodenniveau aus, sondern über eine erhöhte Gangverbindung betreten wurde. In vergleichbaren Anlagen wie der Neuenburg in Freyburg (Turm „Dicker Wilhelm“) oder der Burg Hanstein ist ein solcher Wehrganganschluss an hochgelegene Turmeingänge eindeutig dokumentiert (vgl. Busse 2002, S. 75). Auch Burg Ziesar zeigt archäologische Hinweise auf überdachte Verbindungen zwischen Ringmauer und Wehrturm auf Brüstungshöhe. In Angern würde ein solcher Anschluss sowohl die direkte Erreichbarkeit des Bergfrieds aus dem Palasbereich sichern als auch die defensive Rückzugslogik der Gesamtanlage stärken. Ein Nachweis entsprechender Auflager oder Konsolen am Palas oder an der südlichen Ringmauer steht jedoch noch aus. Aus diesem Grund sollte die Möglichkeit eines Wehrganganschlusses an die Zubrücke im Rahmen künftiger bauarchäologischer Untersuchungen gezielt überprüft werden.

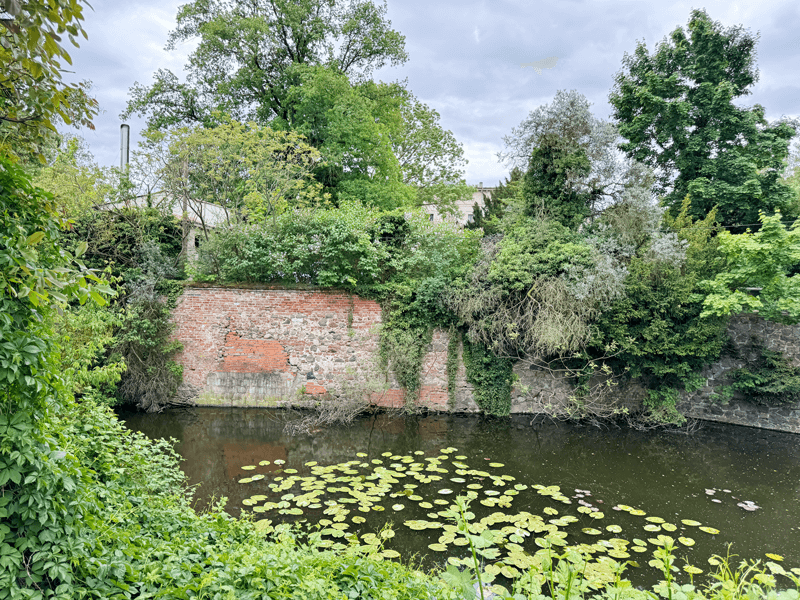

Reste der südlichen Ringmauer mit barocker Brücke

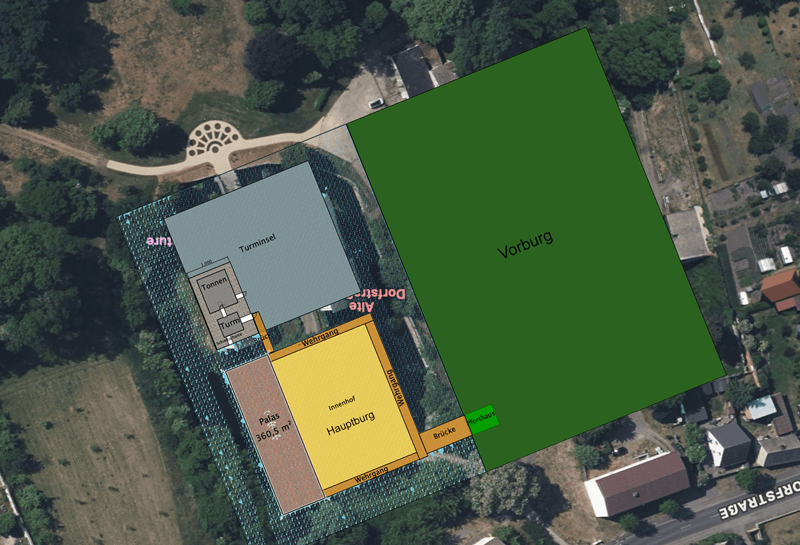

Lageplan der Hauptburg mit Palas, Wehrgängen mit Zubrücke zum Wehrturm

Die Nordseite der Hauptburg

Auf der Innenseite der Nordmauer (vgl. Befund E4) könnten sich hölzerne Wehrplattformen oder Galerien befunden haben, die den Verteidigern den Zugang zu höher gelegenen Abschnitten der Ringmauer ermöglichten. Solche Aufbauten wurden häufig in modularer Bauweise errichtet und konnten im Bedarfsfall ergänzt oder rückgebaut werden.

KI generierte Ansicht eines Anbaus an die Ringmauer

Die Mauer selbst bestand im unteren Bereich aus großformatigen, unbehauenen Feldsteinen mit deutlich sichtbarem Kalkmörtel. Diese Sockelzone war statisch besonders stark ausgeführt, um der dauerhaften Beanspruchung durch das angrenzende Grabenwasser standzuhalten. Die obere Mauerzone könnte spätere Überformungen aufweisen, insbesondere infolge der barocken Umbauten im 18. Jahrhundert, bei denen Fensteröffnungen eingefügt oder ältere Strukturen überbaut wurden. Dennoch dürfte der untere Bereich der Nordmauer in großen Teilen original aus dem 14. Jahrhundert stammen.

Nordansicht mit Brücke aus dem 19. Jahrhundert

Nordseite der Hauptburg Angern heute

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die (Nord-)Westseite der Hauptburg von Angern ein hochkomplexes Zugangssystem darstellte, das Verteidigungs-, Kontroll- und Funktionsaspekte auf engstem Raum kombinierte. Ihre bauliche Ausprägung steht exemplarisch für den hochmittelalterlichen Wasserburgenbau in der Altmark, bei dem Zugangsregelung und strukturelle Sicherung im Vordergrund standen. Die Kombination aus Brücke, Toranlage, Pforthaus und innerer Wehrstruktur bildet ein integrales Element der Gesamtanlage, dessen Erforschung wichtige Erkenntnisse zur Alltags- und Verteidigungsarchitektur dieser Zeit liefern kann.

Zusammenfassung

Die West-, Süd- und Nordseite der Hauptburg Angern repräsentieren ein differenziertes, funktional durchdachtes Verteidigungskonzept hochmittelalterlicher Wasserburgen. Während die Westseite primär der passiven Grenzsicherung zum offenen Vorburgareal diente, bildete die Südseite eine kontrollierte Verbindung zur separaten Turminsel mit dem Wehrturm – einer autarken Rückzugseinheit im Belagerungsfall. Die (West-)Nordseite fungierte als Hauptzugang der Anlage und war durch eine Zugbrücke und ein vorgelagertes Pforthaus besonders stark befestigt. Dieses Zusammenspiel aus Zugriffskontrolle, innerer Verbindung und äußerer Sicherung entspricht den strategischen Anforderungen des Wehrbaus in der Altmark im 14. Jahrhundert und verdeutlicht die gelungene topographische Anpassung der Burg an ihre Insellage im Wassergraben.

Quellen

- Bergner, Heinrich. Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt. Halle an der Saale: Kommissionsverlag von Otto Hendel, 1911.

- Busse, Peter. Burgen in Sachsen-Anhalt: Eine historische Einführung. Halle (Saale): Landesheimatbund Sachsen-Anhalt, 2002.

- Danneil, Johann Friedrich. Das Geschlecht der von der Schulenburg. Bd. 1. Salzwedel: Verlag von Julius Sittenfeld, 1847.

- Dehio, Georg. Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Sachsen-Anhalt I. Der Bezirk Magdeburg. Bearb. von Ute Bednarz u. a. München/Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1990.