Die Burg Angern im Kontext des hochmittelalterlichen Burgenbaus in der Altmark und im mitteldeutschen Raum. Die hochmittelalterliche Burg Angern zählt zu den am besten bauarchäologisch überlieferten Niederungsburgen im norddeutschen Raum. Ihre topografische Besonderheit – die Trennung von Hauptburg und Wehrturm auf zwei künstlich angelegten Inseln – stellt ein herausragendes Beispiel für die strategische und funktionale Entwicklung von Wasserburgen im 14. Jahrhundert dar. Das vorliegende Essay untersucht die Stellung der Burg Angern im Vergleich zu regionalen Burgenbautypen und reflektiert Gemeinsamkeiten und Abweichungen im Hinblick auf Anlageform, Materialität, Verteidigungskonzept und architektonische Klarheit.

Topografie und Anlageform

Die Burg Angern wurde 1341 unter Erzbischof Otto von Magdeburg als Wasserburg errichtet. Ihre Anlage mit zwei eigenständigen Inseln – der nördlichen Hauptinsel (mit Palas) und der südlichen Turminsel (mit Bergfried, Gewölbebauten und Brunnen) – ist in dieser Konsequenz im hochmittelalterlichen Burgenbau der Altmark ohne bekannte Parallele dokumentiert. Zwar lassen sich auch bei anderen regionalen Anlagen (z. B. Beetzendorf, Apenburg) topografisch klare Gliederungen erkennen, doch sind dort Hauptburg und Bergfried stets innerhalb einer geschlossenen Anlage organisiert. Die klare physische Trennung in Angern hingegen verweist auf eine besonders entwickelte strategische Planung.

Materialität und Bautechnik

Wie bei vielen Burgen in der Altmark dominierte auch in Angern das Bruchsteinmauerwerk. Einzelne architektonisch betonte Partien – insbesondere das erhaltene Eingangsgewände des Palas – wurden hingegen aus sorgfältig bearbeitetem dunkelgrauem, feinkörnigem Naturstein gefertigt, vermutlich Basaltlava oder Andesit. Diese Werksteine sind exakt quaderförmig zugerichtet, mit geglätteten, scharfkantigen Fugenflächen, und zeigen damit ein überdurchschnittliches handwerkliches Niveau. Ihre Verwendung verweist nicht nur auf gezielte ästhetische Akzentuierung im Eingangsbereich, sondern lässt auch Rückschlüsse auf die Bauherrenambition und regionale Bauverbindungen zu. Derartige Werksteinausführungen sind etwa auch im Portalbereich der Burg Ziesar oder in frühen Stufen der Burg Wanzleben nachweisbar. Backstein wurde in Angern hingegen erst in Reparaturen des 17. und 18. Jahrhunderts verwendet, insbesondere in Gewölben und sekundären Ausmauerungen. Im Unterschied zu vollständig in Backstein errichteten Anlagen wie Letzlingen oder Tangermünde steht Angern somit eher in der Tradition feldsteinorientierter, handwerklich differenziert akzentuierter Bauten, wie sie auch für frühe Phasen in Beetzendorf belegt sind.

Verteidigungs- und Erschließungskonzept

Die bisherigen Beobachtungen lassen erkennen, dass die Burg Angern eine herausragend vollständige hochmittelalterliche Bau- und Erschließungsstruktur bewahrt hat. Besonders hervorzuheben ist die nahezu vollständig erhaltene Grundrissstruktur des Palas-Erdgeschosses mit zentralem Flur, einem bauzeitlichen Umkehrgang und der Treppenanlage ins Obergeschoss. Der 180 Grad Umkehrgang, als bewusst angelegtes Verteidigungselement, dokumentiert anschaulich die funktionale Sicherheitslogik hochmittelalterlicher Wasserburgen. Ergänzend belegt das erhaltene Eingangsgewände aus sorgfältig gearbeitetem dunkelgrauem, feinkörnigem Naturstein die hochwertige bauliche Ausführung des Palas und ordnet sich stilistisch in den Kontext vergleichbarer Burgen der Region ein. Seine Erhaltung bestätigt die Bauphase der Anlage um 1340–1350.

Turminsel und Wehrstruktur

Direkt an den Bergfried der Burg Angern schloss sich um 1350 ein Nebengebäude an, das etwa 8 Meter lang und 10 Meter breit und noch heute vollständig erhalten ist. Dieses Bauwerk besteht aus zwei Tonnengewölben: Das nördliche Tonnengewölbe ermöglichte über eine Türöffnung den Zugang zum Innenhof der Südinsel sowie über einen weiteren Durchgang den direkten Eintritt in den Bergfried und diente vermutlich als Kontrollzone und Schutzraum für den Brückenzugang. Das südliche Tonnengewölbe führte zu einem noch erhaltenen Brunnen und sicherte damit die unabhängige Wasserversorgung des Turms. Diese Anordnung aus Bergfried, vorgelagertem Tonnengewölbe und Brunnen entsprach dem hochmittelalterlichen Verteidigungskonzept autonom verteidigungsfähiger Turmeinheiten und belegt die funktionale Eigenständigkeit der Südinsel innerhalb der Gesamtanlage der Burg Angern.

Der Bergfried der Burg Angern mit einer Grundfläche von 10 × 10 Metern und vermutlich sieben Stockwerken dürfte auf Grundlage typischer hochmittelalterlicher Bauweisen eine Höhe von etwa 26 bis 30 Metern erreicht haben. Diese Rekonstruktion entspricht der Dimension vergleichbarer Türme wie in Tangermünde und Lenzen und unterstreicht die dominierende Rolle des Bergfrieds innerhalb der Verteidigungsstruktur der Burg.

Nordseite des Bergfrieds mit Schießscharte

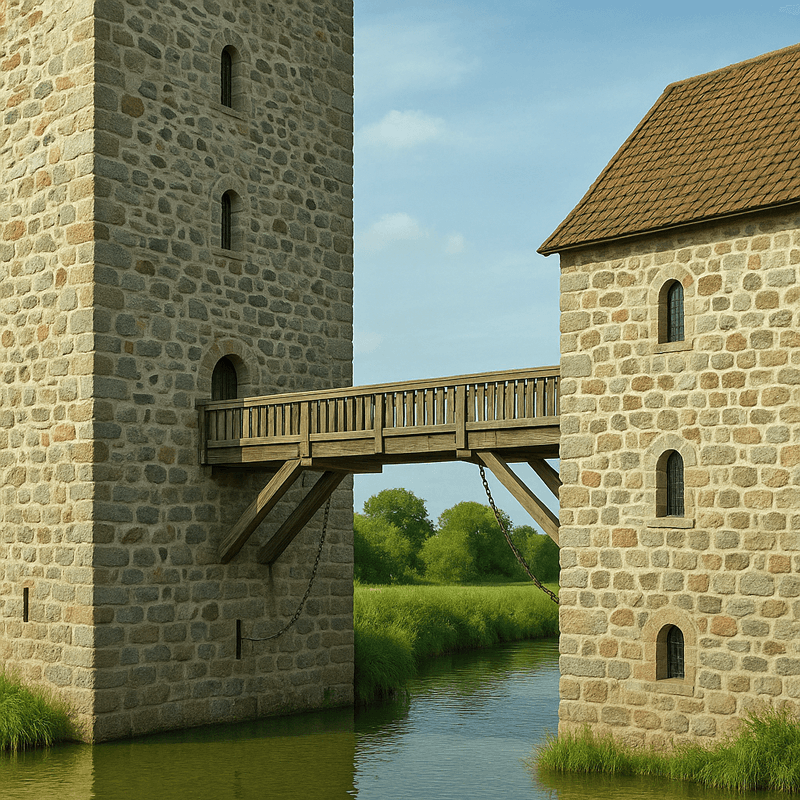

Der Zugang zum Bergfried der Burg Angern erfolgte um 1350 über zwei unterschiedliche Wege. Zum einen bestand ein ebenerdiger Zugang über ein nördlich vorgelagertes, heute noch erhaltenes Tonnengewölbe auf der Turminsel. Dieses diente als Kontrollzone und Schutzraum und ermöglichte durch eine Türöffnung den direkten Eintritt in das erhaltene Erdgeschoss des Bergfrieds. Zum anderen existierte wohl eine zweite Verbindung auf Obergeschossniveau, die vermutlich durch eine hölzern überdeckte Laufbrücke oder einen gedeckten Gang direkt in die erste Etage des Palas führte. Hinweise darauf liefert das Fehlen eines ebenerdigen Zugangs an der Nordseite des Bergfrieds sowie die dort befindliche vertikale Schießscharte, die gezielt auf den Graben zwischen beiden Inseln ausgerichtet ist.

Brücke zwischen Palas und Bergfried mit Schießscharten im Erdgeschoss (KI generiert)

Diese doppelte Erschließungsstruktur entsprach einem hochentwickelten Verteidigungskonzept: Während die untere Verbindung als gesicherter Kontrollzugang diente, konnte die obere Brücke im Belagerungsfall rasch entfernt oder zerstört werden, wodurch der Bergfried als eigenständige, verteidigungsfähige Einheit isoliert blieb. Diese Konzeption entspricht dem hochmittelalterlichen Verteidigungsprinzip, kritische Bauwerke nur über gesicherte oder kontrollierte interne Verbindungen zu erschließen. Vergleichbare Lösungen finden sich auch bei anderen Wasserburgen wie Lenzen oder Ziesar, wo ebenfalls indirekte Zugangszonen zur Turmeinheit nachweisbar sind. Ergänzend befand sich im südlichen Tonnengewölbe ein Brunnen, der die autarke Versorgung der Turmeinheit gewährleistete. Die bauliche Verbindung zwischen dem Tonnengewölbe und dem Bergfried unterstreicht die strategisch durchdachte Verteidigungsarchitektur, bei der sowohl verdeckte Bewegungen im Inneren als auch externe Rückzugsoptionen im Ernstfall berücksichtigt wurden.

Palas und funktionale Gliederung

Der Palas der Burg Angern entspricht in seiner baulichen Anlage und Nutzung dem Typus der regionaltypischen Wasserburgen. Die Orientierung entlang einer Hauptmauer, das vollständig erhaltene Erdgeschoss mit Belüftungsfenstern zur Grabenseite mit einem erhaltenen 180-Grad-Umkehrgang sowie die Kombination von Repräsentations-, Wohn- und Wirtschaftsbereichen innerhalb eines Baukörpers sind typische Merkmale des hochmittelalterlichen Burgenbaus der Region. Vergleichbare Strukturen lassen sich in der Burg Ziesar erkennen, deren Palas sich ähnlich entlang der Hauptmauer erstreckte und ebenfalls eine funktional genutzte Kellerzone aufwies. Auch die Burg Lenzen zeigt eine analoge Anordnung von Wohn- und Wirtschaftsräumen mit integrierten Lagerkellern entlang der Wasserflanke. In Beetzendorf sind Reste eines ähnlich gegliederten Palas erhalten, wobei hier die Kellerbereiche heute nur noch fragmentarisch nachvollziehbar sind.

Die Grundmauern der Hauptburg mit einer Ausdehnung von etwa 35 × 35 Metern sowie das erhaltene erste Geschoss des Bergfrieds mitsamt den Tonnengewölben auf der südlichen Turminsel belegen in außergewöhnlicher Geschlossenheit die hochmittelalterliche Bau- und Verteidigungsstruktur der Gesamtanlage. Die originale Sockelstruktur der Hauptburg, die an allen Seiten sichtbar ist, sowie eine Reihe gleichmäßig angeordneter Fensteröffnungen entlang der gesamten Ostseite des Palas belegen zusätzlich die hochmittelalterliche Ausdehnung, die systematische wirtschaftliche Nutzung und die funktionale Durchgliederung des gesamten Erdgeschossbereichs.

Archäologisches Potenzial

Trotz der außergewöhnlich klaren baulichen Überlieferung ist das archäologische Potenzial der Burg Angern bislang nur ansatzweise erschlossen. Besonders im Bereich der westlich vorgelagerten Vorburgzone, in der das Pforthäuschen, das Brauhaus und der Viehstall nach der Dorfchronik um 1650 noch vorhanden waren, bestehen bislang keine gesicherten Grabungsergebnisse. Eine systematische Prospektion könnte hier Aufschluss über Ausdehnung, Gebäudestrukturen und Nutzung der ökonomischen Peripherie geben. Auch im Inneren des Palas lassen sich durch eine archäologische Untersuchung möglicherweise ursprüngliche Fußbodenniveaus, Einbauten oder Hinweise auf Raumfunktionen nachweisen. Der bislang nicht vollständig freigelegte Bereich der südlichen Tonnengewölbe des Palas bietet ebenfalls erhebliches Potenzial für stratigrafische Analysen sowie zur Lokalisierung von Versorgungs-, Verteidigungs- oder Fluchträumen.

Der archäologische Befund in Angern wäre geeignet, die bislang hauptsächlich durch Bauforschung und historische Quellen erschlossene Struktur der Burg um materielle und chronologische Daten zu ergänzen. Aufgrund des weitgehend ungestörten Erhaltungszustands einzelner Areale wäre Angern zudem ein idealer Kandidat für eine kombinierte Untersuchung mit bauhistorischen, geophysikalischen und grabungstechnischen Methoden.

Erhaltungszustand und Forschungsbedarf

Im Vergleich zu Burgen wie Lenzen, von der lediglich der Grundriss bekannt ist, oder Beetzendorf, dessen mittelalterlicher Zustand durch spätere Umbauten kaum mehr erkennbar ist, besitzt Angern einen außergewöhnlich hohen archäologischen und bauhistorischen Informationsgehalt. Die noch heute sichtbaren Sockelmauern, Gewölbe, Fensterachsen sowie der strukturierte Zugang ins erste Erdgeschoss des Palas ermöglichen eine ungewöhnlich genaue Rekonstruktion der inneren Organisation einer hochmittelalterlichen Wasserburg. Diese Klarheit macht Angern zu einem Referenzbeispiel für den spätmittelalterlichen Burgenbau in der nordöstlichen Altmark.

Trotz der Vielzahl gut erhaltener Baubefunde ist die Burg Angern bislang von der wissenschaftlichen Forschung nahezu unbeachtet geblieben. Gerade dieser Umstand verleiht ihr besondere Bedeutung: Der weitgehend authentische Erhaltungszustand eröffnet ein außergewöhnliches Potenzial für künftige bauhistorische und archäologische Untersuchungen, die bislang ungenutzte Einblicke in die hochmittelalterliche Burgenarchitektur der Region ermöglichen könnten.

Fazit

Die Burg Angern nimmt unter den hochmittelalterlichen Wasserburgen der Altmark eine Sonderstellung ein. Ihre zweigeteilte Inselstruktur, die klare funktionale Gliederung, das erhaltene Gewölbesystem und die gut nachvollziehbare Erschließung machen sie zu einem herausragenden Beispiel spätmittelalterlicher Wehrarchitektur. In typologischer Hinsicht steht sie zwischen den älteren, funktional reduzierten Feldsteinburgen und den stärker repräsentativ geprägten spätgotischen Anlagen. Ihre Erforschung würde nicht nur die regionale Burgenkunde bereichern, sondern könnte auch überregionale Impulse für das Verständnis der spätmittelalterlichen Burgentwicklung in Nord- und Mitteldeutschland liefern.

Lesen Sie eine ausführliche Dokumentation zur Burg Angern oder unternehmen Sie einen virtuellen Rundgang durch die Burganlage im Jahr 1350 oder betrachten Sie alle Befunde zum Palas auf der Burginsel und zur südlichen Turminsel.

Quellen

- Brigitte Kofahl: Dorfchronik Angern

- Alexander Graf von der Schulenburg / Klaus-Henning von Krosigk: Das Herrenhaus in Angern

- Heinrich Bergner: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt, Halle a. d. S., 1911.

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen-Anhalt I, München / Berlin 1990.

- Lütkens, Martin: Burg Lenzen – Baugeschichte und archäologische Befunde, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, 2011.

- Vergleichsanlagen: Beetzendorf, Apenburg, Letzlingen, Tangermünde, Ziesar (basierend auf Danneil 1847; Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt 2001; eigene Beobachtungen)